空き家を民泊に活用!メリット・デメリットから補助金まで徹底解説

近年、訪日外国人旅行者の急増に伴い、日本の空き家を「民泊」として活用する動きが全国で広がっています。

従来のホテルや旅館にはない利便性や収益性、地域活性化への期待から、多くの自治体や不動産オーナーが新たな選択肢として注目しています。

この記事では、空き家を民泊に活用するメリット・デメリットの本質から、合法運営のための最新法律、自治体補助金や運営実務のポイントまで、豊富な事例を交えて網羅的に解説します。

この記事で分かること

- 空き家を民泊に活かすことで得られる5つの具体的メリットと5つの放置リスクの違い

- 2025年時点の最新法律・条例から民泊運営の合法手順・トラブル回避法まで

- 補助金の探し方から収支シミュレーション、失敗しない運営ノウハウまで実用的に網羅

結論として、空き家の民泊活用は、「管理負担」から「収益資産」に転換できます。正しく知り、実践すれば大きな可能性を秘めています。

一方で、法規制や近隣住民対応、運営コストなど課題も多いため、成功のカギは情報収集と計画性にあるといえるでしょう。

この記事が、民泊による空き家活用の第一歩となることを願っています。

目次

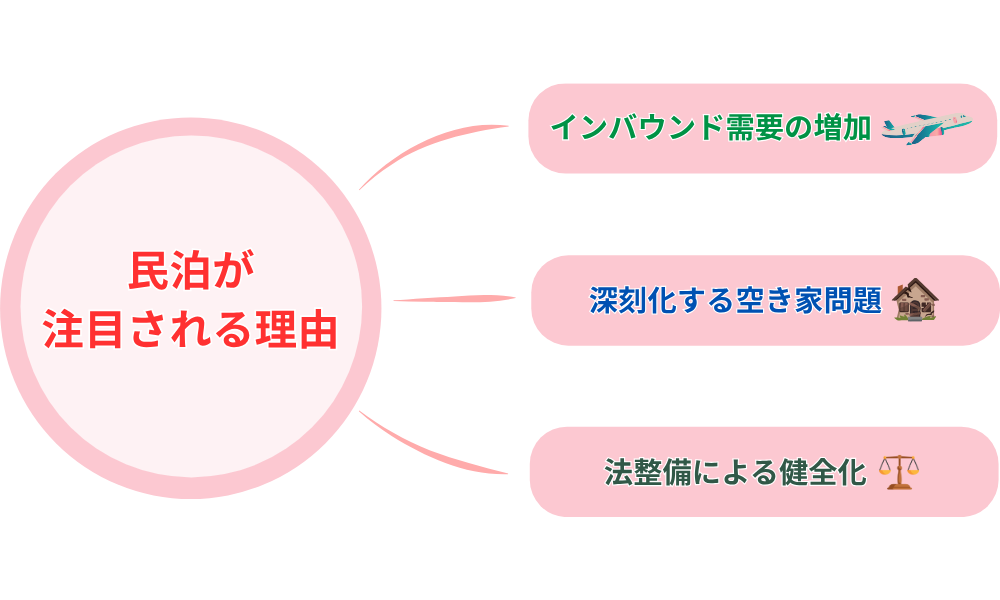

民泊とは?注目されている背景

民泊とは、戸建住宅やマンションなどの住居の一部もしくは全部を、旅行者などに有料で貸し出す宿泊サービスのことを指します。従来のホテルや旅館とは異なり、一般の住宅を活用する点が大きな特徴です。インターネットが普及したことで、旅行者と空き家のオーナーが簡単につながれるようになり、日本でも広まりつつあります。

現在、外国からの観光客が増えている背景から、都市部や観光地では宿泊施設が不足しがちです。また、ホテルにはない体験をしたい旅行者も多いため、民泊の需要は高まっています。

一方で、少子高齢化の進行に伴い、日本国内の空き家が増加している状況もあり、活用されていない空き家を地域資源として再生する方法の一つとして、民泊が注目されています。

しかし、過去には無許可での民泊運営や、騒音問題などのトラブルが発生した例もあり、近隣住民との関わりや安全面での課題が指摘されていました。そのため、2018年には新たな法律が整備され、民泊の運営には一定のルールが設けられるようになりました。

現在は、宿泊需要の増加と、空き家問題への対応、さらに法律の整備が進んだことで、民泊は個人や自治体にとっても関心の高い選択肢となっています。

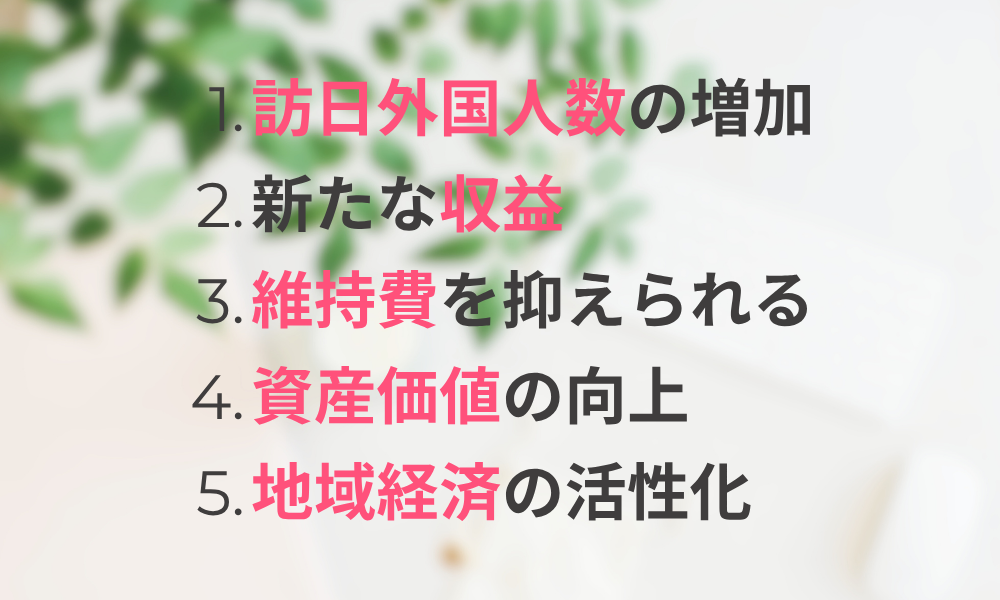

空き家を民泊にする5つのメリット

空き家を民泊として活用することには、資産の維持管理から収益機会の創出まで多様な利点があります。このセクションでは、具体的な5つのメリットとその背景を解説します。

①訪日外国人数が増え、民泊の需要が増えている

※出典:観光庁

近年、日本を訪れる外国人旅行者の数は長期的に増加傾向にあります。観光庁の統計によると、訪日外国人旅行者数は2011年から徐々に増え、2019年には過去最高の3,188万人に達しました。その後、新型コロナウイルス感染症の影響で一時的に大きく落ち込みましたが、2023年には2,507万人、2024年には3,687万人まで急回復しています。

この急激な訪日需要の高まりは、地域の宿泊施設の不足を招き、都市部のみならず地方都市や観光地でも「宿泊場所の多様化」へのニーズが拡大しました。特に、従来のビジネスホテルや旅館だけではまかないきれない個性的な宿泊体験や、長期滞在・家族やグループ旅行向けのニーズが民泊に集中しています。

②民泊で新たな収益を得られる

民泊運営は、空き家を「単なるコスト」から「収益資産」へと変えられる最大のチャンスです。

賃貸経営よりも宿泊単価を高く設定できるため、観光地や都心部など需要の高いエリアでは、月単位の家賃収入を上回る収益も期待できます。

需要や季節に応じて稼働率や料金を柔軟に調整できる点も強みです。繁忙期には価格を上げ、空室リスクを抑えつつ収益の最大化を図れます。また、管理の一部を外部に委託すれば、手間を抑えながら安定したキャッシュフローを確保することも可能です。

収益性は立地や集客力、サービス内容によって大きく左右されますが、地域特性を活かした運営ができれば、遊休資産を有効活用できる有力な選択肢です

③初期投資や維持費を抑えられる

初期コストと運営費は少額で始めやすいのが特徴です。空き家を民泊にする場合、新築施設のような大きな初期投資は不要で、基本的なリフォームや家具・家電の追加だけで開業できます。例えば、賃貸マンションなら60~100万円程度、戸建てなら100万円台から始められます。

運営コストもホテルより大きく抑えられます。賃貸物件だと家賃や光熱費、清掃費などを含めても月10~20万円程度が目安。自己所有なら税金や管理費、清掃費、光熱費程度で済みます。過剰な投資を避け、物件の状態に合わせてコスト調整できる柔軟性も民泊の強みです。

④資産価値を維持・向上できる

空き家を民泊に活用する最大の利点は、資産価値を維持・向上できることです。

放置すれば老朽化が進みやすく、売却時や継承時の価値も落ちますが、民泊として利用し、定期的な清掃・メンテナンスを続けることで、建物の劣化を防ぐ効果が期待できます。

用途の固定化が避けられ、柔軟な活用が可能な点もメリットです。売却や賃貸では需要が見込めなかった空き家も、民泊なら収益が見込めれば「事業用資産」として高値で取引される可能性があります。また、将来の用途変更や自治体の再活用支援制度の利用など、さまざまな選択肢も残せます。

民泊は単なる収益確保ではなく、空き家の「資産価値保全」と「柔軟な活用」を同時に実現できる手段です。

⑤地域経済の活性化につながる

空き家の民泊活用は、地域経済全体を大きく好転させる可能性があります。

観光客の滞在先が増えることで、飲食店や商店、観光施設など地域のあらゆる産業に新たな需要が生まれ、売り上げ増や雇用創出につながります。同時に、民泊の運営・管理を通じて地元の事業者や自治体の税収にもプラスの効果が期待できます。

地域の魅力や特色を活かすことで、観光収入の「地域内循環」や移住促進、多様な新事業の創出へと発展します。倉敷市美観地区などでは、歴史的建造物の再生を通じた観光振興や住民・企業・自治体の連携が、持続的な地域活性化を実現しています。

空き家活用は、オーナーの収益化だけでなく、地域社会全体の課題解決と成長のきっかけとなるのです。

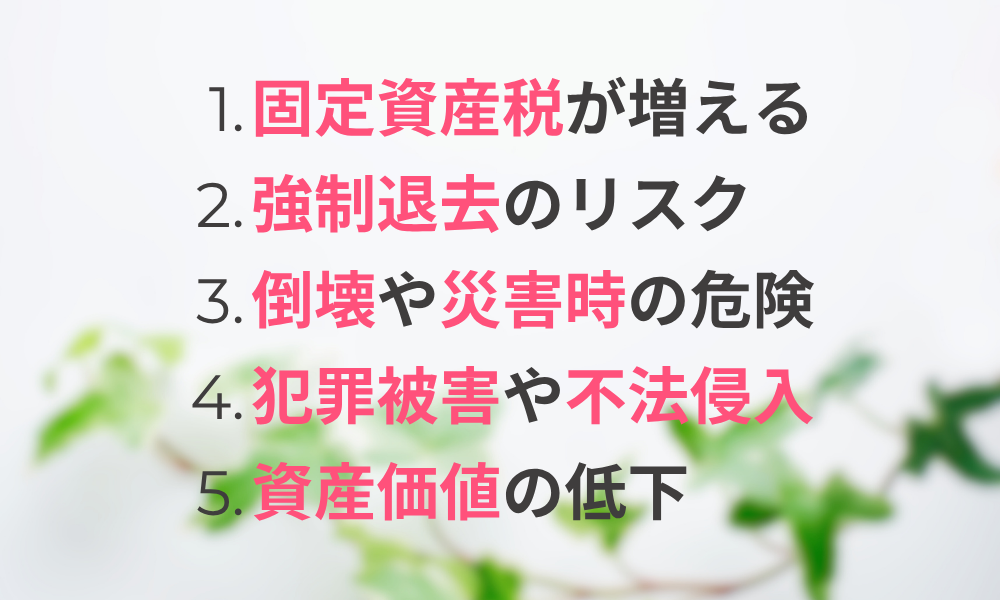

空き家として放置する5つのリスク

空き家を放置した場合、税負担の増加や近隣への悪影響など深刻なリスクが生じます。以下、空き家放置が招く代表的な5つの問題点をお伝えします。

①固定資産税が最大6倍に増えるリスク

空き家を適切に管理せず放置していると、「特定空き家」または「管理不全空き家」として自治体から指定される可能性が高まります。

これまで、固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)は、管理状態が良好な空き家にも適用されていましたが、2023年12月の法改正により、特定空き家だけでなく管理不全空き家も軽減対象から除外され、最大で6倍まで税額が増えることになりました。

管理不全空き家とは、今のまま放っておくと特定空き家になりかねない、いわば「予備軍」ともいえる状態の物件です。例えば、窓や壁の一部が壊れていたり、庭に雑草が生い茂っていたりするだけでも、行政の助言や指導、勧告を受けた場合には固定資産税の負担が大きく増えるリスクがあります。

②行政代執行による強制対応のリスク

空き家が特定空き家や管理不全空き家と認定されても、所有者が適切な改善措置を講じない場合、自治体は行政代執行という形で強制的に家屋の解体や撤去を行う権限を持っています。

実際、このような強制措置が取られれば、解体費用なども所有者の負担となります。行政代執行は、近隣住民への安全や衛生上の問題を理由に行われるケースが多く、所有者側にとっては自己都合や経済的事情に関わらず、資産の物理的消失とさらなる経済的損失を招く可能性があります。

③倒壊や災害時の危険が高まるリスク

空き家が管理されずに長期間放置されると、劣化や雨漏り、害虫被害などが進み、建物自体の構造が弱くなります。台風や地震などの自然災害時に倒壊の危険が高まるだけではなく、強風による屋根材や瓦の飛散、雨漏りによる水損などが周囲の住宅や通行人に二次被害を与えるリスクも生じます。

特に高齢化した家屋や住宅密集地では、空き家の劣化が原因の事故や損害賠償請求につながるケースもあります。自治体や周辺住民から警告や注意を受けても放置が続けば、事件や事故の発生後にメディア報道や公的文書で所有者が特定され、社会的信用や地域での立場が損なわれる可能性もあります。

④犯罪被害や不法侵入のリスク

管理されていない空き家は、不法投棄や無断侵入、放火、空き巣など犯罪の温床になりやすいという点も大きなリスクです。実際、空き家への不審火や不法滞在者によるトラブルは全国的に発生しており、警察や自治体の注意喚起も出ています。

犯罪を誘発する環境は近隣住民の不安や不信を生み、地域の治安悪化にもつながります。さらに、犯罪に巻き込まれた場合、被害者の損害賠償請求が所有者に及ぶケースもあり得ます。管理不足の空き家は、地域全体の安全と資産価値を脅かす存在になると理解しましょう。

⑤資産価値の低下のリスク

空き家を放置することで、建物や土地の資産価値が目減りしていく点も見過ごせません。劣化が進んだ空き家は、購入希望者が減り、市場に出した場合の査定額や成約価格が大きく下落します。また、売却や改修に伴うコストも増え、資産としての流動性や利回りが低くなります。

特定空き家や管理不全空き家という負の評価を受ければ、税負担が増えるだけでなく、用途や取引条件にも制約が生じ、事実上、不動産価値が失われることもあります。所有者にとっては、資産をただ「保有」しているだけでは価値を守れず、むしろ損失や負債化を加速させるリスクがあることを肝に銘じておくべきです。

民泊をする前に知っておきたい法律やきまり

民泊運営には、国や自治体によるさまざまな規制が適用されます。

まず、空き家を民泊で活用するには3つの法的枠組みの特徴を押さえることが重要です。物件の立地や用途、営業スタイルに合った制度を選び、必ず必要な届出・許認可を取得しましょう。

| 制度名 | 主な特徴 |

| 住宅宿泊事業法(民泊新法) | 住居専用地域でも可能/年間180日以内営業/簡易な届出のみでOK |

| 旅館業法(簡易宿所) | 365日営業可能/設備・衛生基準が厳格/用途地域制限あり |

| 国家戦略特別区域法(特区民泊) | 指定エリアのみ/営業日数や条件は自治体ごとに異なる |

どの制度も違法運営には厳しい罰則があります。住宅宿泊事業法(民泊新法)が基本ですが、営業日数や物件の用途、自治体の追加規制などを確認してください。

ポイントは「営業日数」「可能エリア」「設備基準」「申請方法」の4つです。詳細は自治体窓口や専門家にも相談し、手落ちのない運用を心がけましょう。

違法民泊のリスクと罰則

無許可や虚偽の届け出で営業した場合、最大100万円の罰金や6か月以下の懲役、即時営業停止命令など厳しい罰則が科せられます。さらには立ち入り検査や行政の取締りが強化されており、周辺住民の通報で摘発を受けるケースも増加しています。

違法運営が発覚すれば、信用失墜や資産価値の低下、近隣トラブル、訴訟リスクも避けられません。

一時的な利益よりも大きな不利益を招くため、必ず届出・申請をして、法令を守った運営が絶対条件です。

2025年最新の建築基準法改正ポイント

2025年4月施行の建築基準法改正は、「厳格化」と「利便性の両立」が大きな特徴です。

小規模物件(200㎡以下)の住宅から宿泊施設への用途変更では建築確認申請が不要となり、空き家活用のハードルは下がりました。一方で、建築確認申請時の簡略化(4号特例)が縮小されたため、構造審査が必要なケースも増えています。

すべての新築住宅は省エネ性能基準の適合が義務化され、申請時に省エネ性能図書の提出も必須となります。違法運営には取締強化が進み、無許可の宿泊施設転用は罰則対象となります。安全と省エネ、合法運営の重要性が一段と高まっている点を必ず押さえてください。

自治体ごとの条例と追加規制

全国共通のルールではなく、「営業エリア」「営業期間」「学校やマンション周辺の制限」など、地域ごとに細かな規制があるため、事前の条例確認なしに始めるのはリスクが高いです。

| 規制の種類 | 例 |

|---|---|

| 区域規制 | 住居専用地域での民泊営業禁止など |

| 期間規制 | 平日のみ営業可、週末休業など |

| 学校周辺規制 | 学校から一定距離内での営業禁止 |

| マンション規制 | マンション敷地内での民泊禁止や共有部分の利用に関する追加条件 |

空き家の民泊活用では、住宅宿泊事業法などの法律に加えて、自治体ごとの独自条例の有無を確認しましょう。

民泊制度運営システムと申請手続き

民泊の申請・運営は、「民泊制度運営システム」でのオンライン手続きが原則です。必要な書類(事業計画書、平面図、設備確認書類等)を準備し、システム上で申請・届出・定期報告を行います。審査後、届出番号が交付されれば営業開始が可能です。

家主不在型(オーナーが管理できない場合)は、法律で管理業者への委託が義務付けられています。届出後も法令遵守や近隣対応、トラブル対応が必須です。自治体によっては事前相談や独自規制もあるため、最新の条例や専門家の助言を必ず確認してください。

民泊の取り組み事例

全国には、空き家の民泊活用で成功している地域や個人の事例が数多く存在します。実際の取り組み事例から、運営のノウハウや課題を具体的に紹介します。

【旅館業】雪深い山奥の自然を堪能できる古民家農泊

冬には雪が3m積もる自然を生かした田舎体験を味わえる民泊。英語が堪能で海外から多数のゲストを受け入れている実績があります。自ら育てた有機米と地元の湧き水からお手製の利賀どぶろくを楽しめます。

| 施設名 | 民宿 中の屋 |

| 場所 | 富山県 |

| 事業者 | 個人 |

| 事業区分 | 旅館業(簡易宿所) |

| おもな仲介サイト | Airbnb、楽天トラベル |

| 規模 | 5部屋、収容人数20人 |

【住宅宿泊事業】本格的な陶芸を体験できる貸切型宿泊施設

焼物の産地で、蔵をリノベーションした貸切型の宿泊施設です。伊賀焼は地域の観光資源で、地域と連携しつつ、本格的な陶芸体験を堪能できます。

| 施設名 | アートスペース蔵 |

| 場所 | 三重県 |

| 事業者 | 個人 |

| 事業区分 | 住宅宿泊事業 |

| おもな仲介サイト | STAY JAPAN |

| 規模 | 収容人数6人 |

【特区民泊】鉄道事業者と民泊管理業者との連携施設

京王電鉄株式会社と京王不動産株式会社が運営している民泊施設です。地元企業と連携して制作したグッズや近隣商店街との連携で地域に溶け込んでいます。

| 施設名 | KARIO KAMATA |

| 場所 | 東京都 |

| 事業者 | 法人 |

| 事業区分 | 特区民泊 |

| 規模 | 14室、収容人数49人 |

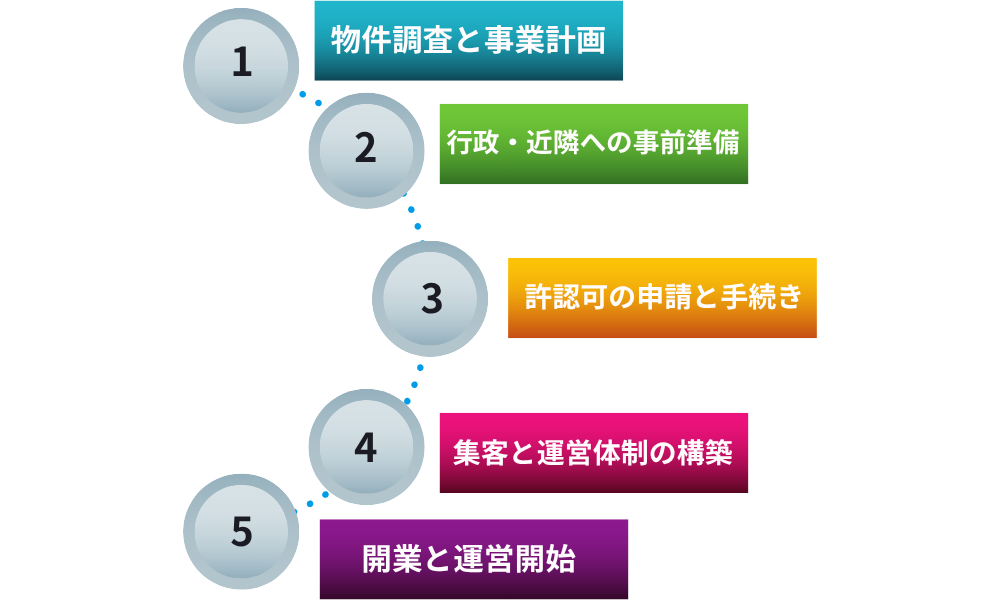

空き家民泊運営の基本ステップ

空き家民泊を始めるには、物件調査から運営開始までいくつものステップが必要です。ここでは、実際の手順と各段階で注意すべきポイントを解説します。

ステップ1:物件調査と事業計画

まず、物件の状態を徹底的に調査し、リフォームの必要性や自治体の条例・用途地域による規制の有無を確認します。安全・衛生面の課題を洗い出し、修繕や改装が必要な箇所を明確にしましょう。

物件の立地や地域の観光需要を踏まえ、どのような客層をターゲットとするか、1泊あたりの料金や稼働率の想定、運営形態(自分で管理するか、外部委託するか)などを検討し、事業計画書にまとめます。計画書は、補助金や融資の申請時にも必要となるため、具体的かつ現実的な内容にします。

ステップ2:行政・近隣への事前準備

自治体窓口で、民泊運営が可能か、追加規制や必要書類、手続きの流れを確認します。消防署には、必要な消火設備や避難経路の設置について相談し、法令順守を徹底しましょう。

近隣住民には、民泊開業前に直接訪問し、利用目的や運営方針、トラブル対策を丁寧に説明します。事前のコミュニケーションが、後の苦情やトラブル防止につながります。

ステップ3:許認可の申請と手続き

住宅宿泊事業法に基づき、自治体へオンラインで届出を行います。必要書類(事業計画書、間取り図、消防同意書、近隣同意書など)を準備し、申請内容に不備がないかしっかりチェックしてください。自治体ごとに追加規制や営業制限があるため、必ず最新の条例を確認しましょう。

180日を超える営業や複数室の運営を希望する場合は、旅館業法の「簡易宿所」許可が必要です。届出後の審査が終われば、民泊運営が正式にスタートできます。

ステップ4:集客と運営体制の構築

Airbnbなどのオンライン旅行会社(OTA)へ物件情報を登録し、集客をスタートします。料金設定や掲載内容を工夫し、最大限の稼働率を目指しましょう。

運営体制は、オーナー自身で管理する「家主管理型」と、専門業者に委託する「管理委託型」の2通り。遠隔地物件や繁忙時の対応が難しい場合は、管理委託も検討してください。清掃やトラブル対応、予約管理などの体制を整え、サービス品質を維持することが重要です。

ステップ5:開業と運営開始

開業後は、実際の需要や収支、利用者・近隣からのフィードバックをもとに、設備やサービス内容の改善を繰り返します。地域との良好な関係を維持しつつ、法令変更や市場の動向にも柔軟に対応していくことが、長期安定運営のポイントです。

民泊は「一度開業して終わり」ではなく、継続的な改善と地域への配慮が不可欠です。事業計画を随時見直し、より良い運営を目指しましょう。

空き家民泊の収益とコスト戦略

空き家民泊を収益化するためには、初期費用や毎月の運営コストを正確に見積もり、稼働率や宿泊単価に応じた現実的な収益シミュレーションを立てることが不可欠です。

物件規模や立地、委託の有無によって収支は大きく変動しますが、費用対効果を見極めて戦略的に運営すれば、安定した利益を確保することも十分可能です。

必要な初期費用とランニングコスト

空き家を民泊に転用する際は、最初にどれくらいの費用がかかるか、また月々の運営にどれだけコストが発生するか、事前にしっかり把握することが重要です。

主な初期費用(開業前にかかる費用の例)

- 内装リフォーム・設備工事費(電気・水回り・断熱・安全設備など)

- 家具・家電・リネン等の備品購入費

- 防災・防犯設備設置費(消防法基準対応分など)

- インターネット・通信環境整備費

- 広告・写真・仲介サイト登録費

- 行政手続き費(届出・申請など)

マンション1部屋の場合は50~300万円程度、戸建てや古民家は300万円以上かかることもあります。どの項目にいくらかかるかは、リフォーム内容や設備グレードによって大きく変わるため、事前の現地調査と業者見積が必須です。

主なランニングコスト(毎月かかる費用の例)

- 家賃または住宅ローン返済

- 光熱費・通信費

- 清掃費・リネン交換費・消耗品費

- 広告・宣伝費(OTA手数料含む)

- 管理委託手数料(業者に委託する場合、売上の10~30%程度)

- メンテナンス・修繕費(随時発生)

毎月のコストは12~50万円程度が目安ですが、物件規模やサービス内容によって幅があります。ランニングコストは収益性に直結するため、事業計画段階で漏れなく見積もりましょう。

収益性の目安とシミュレーション例

観光地や都心部など人気エリアでは、1泊1~2万円で稼働率60%(月27万円前後)も期待できます。ランニングコスト(15~20万円程度)を差し引くと、月7~12万円程度の利益が可能です。

一方、立地が良くない場合や初期改装費がかさむと、利益が大きく下がることもあるため、物件選びと初期投資のバランスが重要です。初期費用の回収は、一般的に1~3年程度が目安ですが、補助金やローン活用で負担を軽減できます。

運営委託・IT活用で収益を最大化するコツ

管理委託(売上の10~30%程度)で効率化し、IT活用(スマートロック、AI価格設定、自動予約)で省力化できます。売上・コスト・利益・稼働率をリアルタイムで把握し、現場目線で改善を繰り返すことで、収益性とサービス品質を両立できます。

民泊は、コスト管理と収益最大化のバランスが重要です。具体的な数値を押さえ、柔軟な運営で安定した収益を目指しましょう。

補助金や自治体支援策の探し方

民泊の導入や運営には、各自治体の補助金や支援制度の活用が有利な場合があります。補助金情報の探し方や申請の流れ、注意点について解説します。

民泊関連で利用できる主な補助金の種類

空き家や住宅の民泊活用では、国や自治体が提供する多様な補助金を利用できます。代表的な補助金を簡潔にまとめると、以下の通りです。

- 小規模事業者持続化補助金:民泊開業や経営強化のための販路開拓・設備投資・IT導入費用などを補助(補助率2/3、上限50~250万円程度)。

- 事業再構築補助金:新たな事業展開や設備投資などの大規模な補助(補助率1/2~2/3、上限数千万円~)。

- 観光誘客型地域活性化補助金:地域の観光資源を活かした設備投資やPR活動を支援。自治体や観光庁などが主体。

- 自治体独自の空き家活用補助金:市区町村ごとに特色ある補助金を用意しており、地域ごとに詳細が異なる。

これらの補助金はすべての民泊事業者・物件で一律に使えるわけではなく、対象や申請要件が異なります。必ず自治体の公式サイトで最新情報をチェックし、必要な書類や申請時期を確認しましょう。

補助金情報の探し方と収集のポイント

自治体の公式サイトや観光振興課、商工会議所、空き家バンク団体などへの問い合わせが最も確実です。

「空き家 補助金」「民泊 支援」などのキーワードでネット検索します。年度初めの募集開始時期は、新たな制度が多く発表されるため見逃さないでください。民間メディアの情報や不動産会社のコラムもチェックし、複数自治体を横断的に比較すると、より有利な制度を見つけられます。

申請から活用までの流れと注意点

補助金の申請には、事業計画書や見積書、工事の計画書などが必要で、申請期限や要綱を必ず確認しましょう。

採択後は進捗・実績報告を定期的に行い、領収書などの証拠書類は必ず保管します。補助金の使途を厳格に守り、不正や申請内容との不一致があれば罰則や返還命令も発生します。申請内容や成果報告をしっかり行うことで、今後の補助金受給にも好影響を与えます。

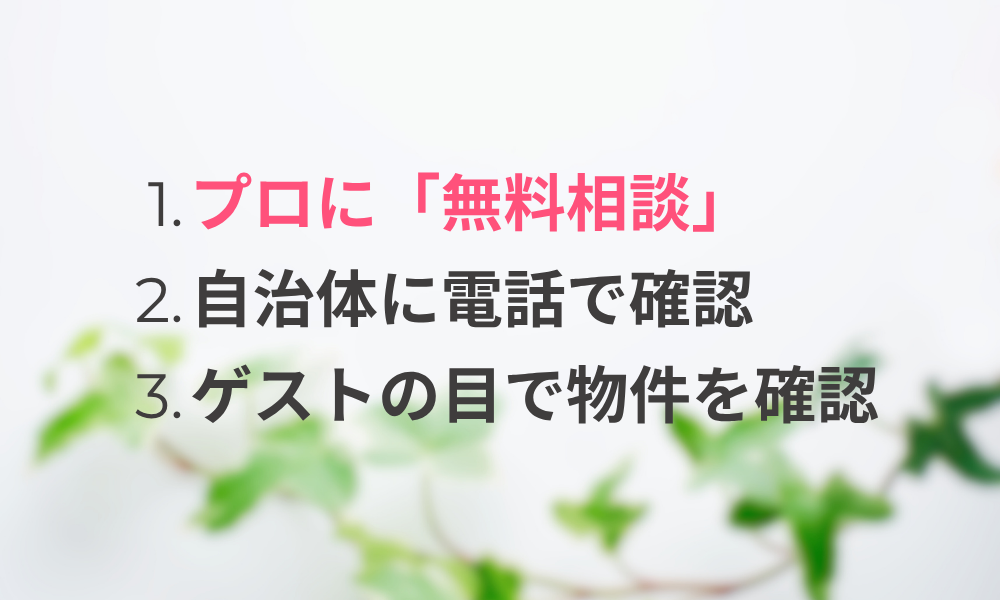

空き家の民泊活用で失敗しないポイント

空き家民泊で失敗しないためには、計画的な準備と情報収集が全てです。最後に、成功のために絶対に押さえるべきポイントを、具体的なアクションとして3つ紹介します。

1. まずはプロに「無料相談」する

最も効率的なのは、民泊の運営代行会社に相談することです。「自分の物件で民泊は可能か」「どれくらいの収益が見込めるか」「どんなリスクがあるか」など、専門家の視点から客観的なアドバイスをもらえます。必ず2〜3社に相談し、比較検討しましょう。

2. 自治体の担当課に「電話で確認」する

次に、あなたの空き家がある市区町村の担当課に電話で確認します。これが最も確実な情報源です。

- 商工観光課など: 使える補助金や支援制度がないか

- 保健所や衛生課など: 地域独自の条例や手続きについて

- 都市計画課など: 物件の用途地域が民泊可能か

3. 物件を「ゲストの目」で徹底的にチェックする

「もし自分が旅行者なら、この家にお金を払って泊まりたいか?」という視点で、家の中と外を隅々までチェックします。良い点、修繕が必要な点、足りない設備などをリストアップすることで、具体的な事業計画や予算の精度が格段に上がります。