空き家を民泊に活用するメリット・デメリットは?取り組み事例も紹介

全国で増え続ける空き家は、固定資産税や管理コストなど所有者にとって大きな負担となっています。

そこで注目されているのが「民泊」としての活用です。民泊は収益化や地域活性化といったメリットがある一方、トラブルや法的制限といったリスクも存在します。

この記事では、空き家を民泊にするメリット・デメリットを整理し、さらに取り組み事例もあわせて紹介します。

空き家活用を検討している方はぜひ参考にしてください。

目次

空き家を民泊に活用する5つのメリット

ここでは、空き家を民泊に活用するメリットをご紹介します。

それぞれ詳しく解説していきます。

遊休資産を収益化できる

遊休資産である空き家は、民泊として運営することで収益化が可能です。

その結果、固定資産税や管理費といった維持コストを宿泊料収入でまかなえるうえ、安定した利益を見込めます。

特に観光地や駅近など立地条件の良い物件は稼働率が高く、年間を通して高収益が狙えるでしょう。

さらに、空き家の劣化を防ぎつつ、資産を有効に活かせる点も大きな魅力となります。

初期費用を抑えて事業を始められる

新たに土地や建物を購入する必要がないため、初期費用を抑えて空き家を民泊事業に活用できます。

場合によっては、最低限の清掃や家具の設置だけで開業でき、リフォーム費用もほとんど発生しないケースもあります。

例えば、賃貸マンションなら60~100万円程度、戸建てなら100万円台から始められます。

ローンや家賃の負担がない分、資金リスクは低く資金繰りにもゆとりが持てるでしょう。

資産価値の維持・向上につながる

空き家を活用すれば、放置による劣化を防ぎ、物件を良好な状態で維持できます。

さらに、民泊としての運営実績があれば収益物件としての評価が上がり、将来の売却時に高値で取引される可能性も高まります。

安定収益を生む不動産は投資家や事業者からの需要が高く、資産価値の向上にも直結。

結果として、相続や資産運用の面でも有利に働くでしょう。

建物の劣化防止と管理がしやすくなる

放置された空き家は、湿気や害虫被害、雨漏りなどで急速に傷み、修繕費用がかさむ原因となります。

民泊として運営すれば、定期的に人が出入りし、清掃や設備点検も行われるため、劣化を大幅に防止可能です。

日常的なメンテナンスによって建物の寿命が延び、結果的に大規模修繕の費用削減にもつながるでしょう。

管理の作業もルーティン化されるため、長期的な維持がしやすくなるメリットがあります。

なお、家の解体費用については「家の解体費用と相場について解説」の記事で詳しく解説しています。

観光産業や地域活性化に貢献できる

民泊は、地域の観光振興と経済活性化に大きく貢献できます。

宿泊施設不足を補い、多様化する宿泊ニーズにも応えられるため、観光客が滞在しやすくなり、飲食店や商店、観光施設の売上向上にもつながります。

さらに、宿泊者が地域の文化やイベントに触れることで交流人口が増え、地域コミュニティの活性化も期待できます。

特に地方では、空き家の民泊化が観光資源を有効に活かし、地域経済の循環を促す効果が大きいでしょう。

補助金や支援制度を活用できる

補助金や支援制度を活用すれば、空き家を民泊に改修・運営する際の資金負担を大幅に減らせます。

多くの自治体では、内装工事や耐震補強、バリアフリー化、防犯設備の導入などにかかる費用の一部を助成しており、自己資金をあまり減らさずに着手可能です。

これらの制度を上手く使えば、高品質な施設づくりができ、利用者満足度や集客力の向上にもつながるでしょう。

なお、民泊の補助金については「民泊に使える補助金6選!空き家のリフォームに使える補助金まとめ【2025年最新】」の記事をご覧ください。

空き家を民泊に活用するデメリット・リスク

次に、空き家を民泊に活用するデメリット・リスクを見ていきます。

- 収益が不安定になりやすい

- 年間稼働日数に制限がある(民泊新法は180日)

- リフォーム・清掃などの初期投資や維持管理費が必要になる

- 近隣住民とのトラブルが起こることも(騒音・ごみ・治安)

- 外国人利用による文化・言語の違いから生じるトラブル

- 不法滞在の場として悪用される可能性も

それぞれ詳しく見ていきます。

収益が不安定になりやすい

民泊の収益は、観光需要や季節、社会情勢によって大きく変わります。

閑散期には利用者が減り、固定費をまかなえないこともあります。

さらに、競合施設が増えたり、宿泊料金が下がったりすると、収益が予想より少なくなる可能性もあります。

安定した収益を得るには、閑散期の集客方法や長期滞在向けプランなどを取り入れ、柔軟に運営することが大切です。

年間稼働日数に制限がある(民泊新法は180日)

住宅宿泊事業法(民泊新法)では、年間の営業日数が180日に制限されており、この上限を超えての営業は法令違反となります。

そのため、限られた営業日数の中で利益を最大化する計画が不可欠です。

繁忙期の料金設定やプロモーションの工夫、短期間での高稼働率確保など、戦略的な運営が求められます。

リフォーム・清掃などの初期投資や維持管理費が必要になる

老朽化した空き家を民泊に転用する場合は、耐震補強や水回りの改修、内装リフォームなど、かなりの初期費用がかかります。

さらに、運営開始後も定期的な清掃や備品交換、設備の修理、光熱費など、維持管理のための費用が継続的に発生します。

安定した運営のためには、事前に収支計画を立て、予備費をしっかり確保しておくことが重要です。

近隣住民とのトラブルが起こることも(騒音・ごみ・治安)

宿泊者が深夜に騒音を出したり、ゴミを正しく出さなかったりすると、近隣住民との関係が悪化することも。

特に住宅街では、生活環境の悪化や治安への不安から、民泊に反対する声が上がりやすくなります。

こうしたトラブルを防ぐには、事前にルールを定めて案内すること、定期的な見回り、苦情を受け付ける窓口の設置など、住民との信頼を保つための工夫が必要です。

外国人利用による文化・言語の違いから生じるトラブル

海外からの旅行者は、日本の生活習慣やマナーを知らないことが多く、ゴミの分別や騒音、施設の使い方などでトラブルになる場合があります。

このため、多言語での案内表示や翻訳アプリの活用、事前の丁寧な説明が欠かせません。

特に英語・中国語・韓国語など、主要な訪日客の言語に対応することは、満足度を高めるだけでなく、トラブル防止にも効果があります。

不法滞在の場として悪用される可能性も

本人確認が不十分だと、民泊施設が犯罪の拠点や不法滞在の場として悪用される恐れがあります。

これを防ぐには、防犯カメラやスマートロックの設置、本人確認書類の提示義務などを徹底することが重要です。

さらに、信頼できる予約プラットフォームを利用し、宿泊者情報を適切に管理することも欠かせません。

空き家を活用した民泊の取り組み事例

全国には、空き家の民泊活用で成功している地域や個人の事例が数多く存在します。

実際の取り組み事例から、運営のノウハウや課題を具体的に紹介します。

【旅館業】雪深い山奥の自然を堪能できる古民家農泊

冬には雪が3m積もる自然を生かした田舎体験を味わえる民泊。

英語が堪能で海外から多数のゲストを受け入れている実績があります。

自ら育てた有機米と地元の湧き水からお手製の利賀どぶろくを楽しめます。

| 施設名 | 民宿 中の屋 |

| 場所 | 富山県 |

| 事業者 | 個人 |

| 事業区分 | 旅館業(簡易宿所) |

| おもな仲介サイト | Airbnb、楽天トラベル |

| 規模 | 5部屋、収容人数20人 |

【住宅宿泊事業】本格的な陶芸を体験できる貸切型宿泊施設

焼物の産地で、蔵をリノベーションした貸切型の宿泊施設です。

伊賀焼は地域の観光資源で、地域と連携しつつ、本格的な陶芸体験を堪能できます。

| 施設名 | アートスペース蔵 |

| 場所 | 三重県 |

| 事業者 | 個人 |

| 事業区分 | 住宅宿泊事業 |

| おもな仲介サイト | STAY JAPAN |

| 規模 | 収容人数6人 |

【特区民泊】鉄道事業者と民泊管理業者との連携施設

京王電鉄株式会社と京王不動産株式会社が運営している民泊施設です。

地元企業と連携して制作したグッズや近隣商店街との連携で地域に溶け込んでいます。

| 施設名 | KARIO KAMATA |

| 場所 | 東京都 |

| 事業者 | 法人 |

| 事業区分 | 特区民泊 |

| 規模 | 14室、収容人数49人 |

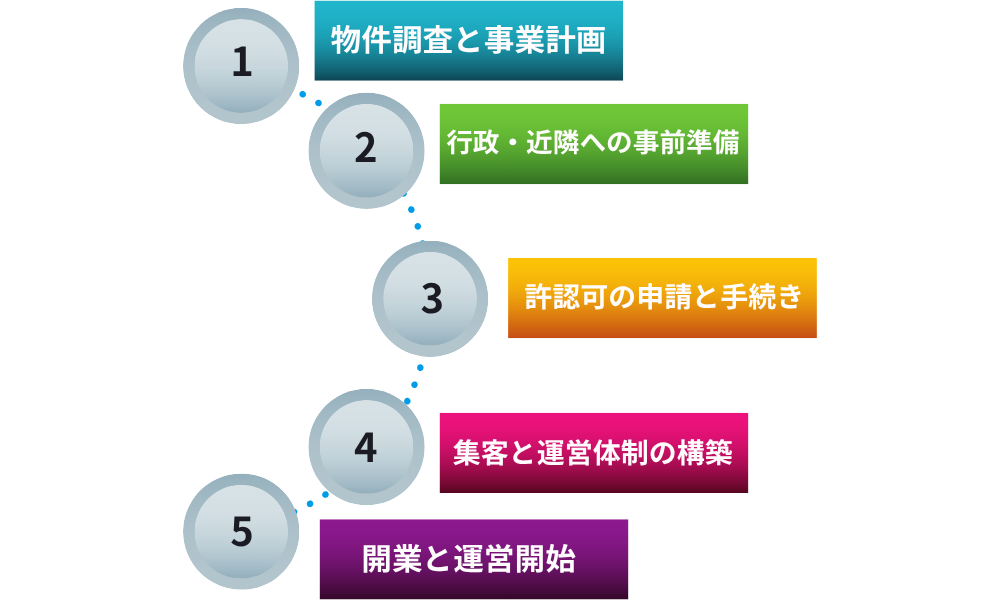

空き家民泊運営の基本ステップ

空き家を民泊に活用するには、順を追って準備を進めることが大切です。

具体的な流れは以下のとおりです。

まず空き家の状態を調べ、耐震性や水回り、内装などの改修点を把握します。

観光需要や立地を踏まえて、ターゲットや料金設定を検討し、具体的な事業計画を作成しましょう。

次に、自治体や消防署に相談し、民泊が可能なエリアか確認すると同時に、近隣住民に事前説明を行うことで、開業後のトラブルを未然に防げます。

続いて、住宅宿泊事業法に基づく届出や、必要に応じた旅館業法の許可を取得します。

許可が下りたら、Airbnbなどに登録して集客を始め、清掃・予約管理・トラブル対応の体制を整えます。

開業後は収支の確認やゲスト・近隣の声を取り入れ、改善を重ねることが大事になってきます。

詳しくは【自宅や空き部屋で】民泊を始める方法!開業の流れや費用など解説の記事をご覧ください。

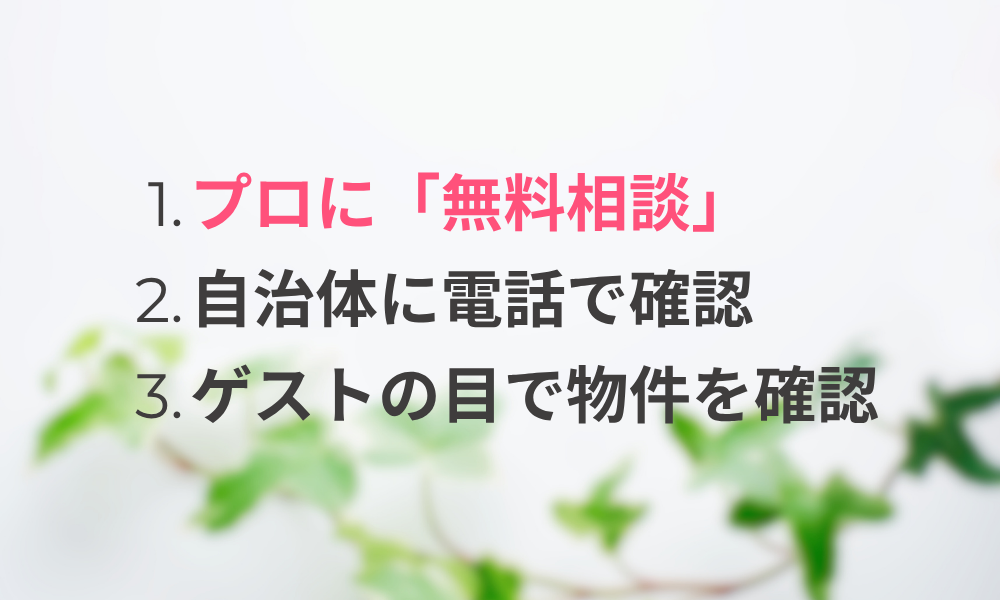

空き家の民泊活用で失敗しないポイント

空き家民泊で失敗しないためには、計画的な準備と情報収集が全てです。

最後に、成功のために絶対に押さえるべきポイントを、具体的なアクションとして3つ紹介します。

1. まずはプロに「無料相談」する

最も効率的なのは、民泊の運営代行会社に相談することです。

「自分の物件で民泊は可能か」「どれくらいの収益が見込めるか」「どんなリスクがあるか」など、専門家の視点から客観的なアドバイスをもらえます。

必ず2〜3社に相談し、比較検討しましょう。

2. 自治体の担当課に「電話で確認」する

次に、あなたの空き家がある市区町村の担当課に電話で確認します。

これが最も確実な情報源です。

- 商工観光課など: 使える補助金や支援制度がないか

- 保健所や衛生課など: 地域独自の条例や手続きについて

- 都市計画課など: 物件の用途地域が民泊可能か

3. 物件を「ゲストの目」で徹底的にチェックする

「もし自分が旅行者なら、この家にお金を払って泊まりたいか?」という視点で、家の中と外を隅々までチェックします。

良い点、修繕が必要な点、足りない設備などをリストアップすることで、具体的な事業計画や予算の精度が格段に上がります。

空き家で民泊を始めるときに気をつけたい4つのポイント

ここからは、空き家で民泊を始めるときに気をつけたい4つのポイントをご紹介します。

自治体によっては民泊ができない地域もある

民泊の届出が受理されても、自治体によっては独自のルールで民泊を制限している場合があります。

たとえば東京都大田区では、小中学校の周囲100m以内では平日の民泊営業が禁止されています。

このように地域ごとに民泊の運営条件が異なるため、空き家のある自治体で民泊が可能かどうか、事前に確認が必要です。

民泊条例は各自治体のホームページなどで確認できます。

民泊ができるのは限られた用途地域だけ

民泊はどこでもできるわけではなく、「用途地域」と呼ばれる都市計画上の区分に沿ったエリアでしか運営できません。

民泊新法に基づく営業が可能なのは、住居系・商業系など限られた地域のみです。

旅館業法を使う場合は、さらに運営できるエリアが限定されます。

空き家がある場所が民泊に対応した用途地域かどうか、必ず事前に調べておきましょう。

初期費用が回収できない可能性もある

空き家を使えば購入費用はかかりませんが、リフォームや設備導入などの初期費用は避けられません。

民泊を始めるには一般的に50万〜100万円の初期投資が必要とされます。

さらに、毎月の運営コストも発生しますし、必ずしも安定して予約が入るとは限りません。

立地や集客状況によっては、初期費用を回収できず赤字になるリスクもあるため、事前のシミュレーションが大切です。

家主不在型の場合は住宅宿泊管理業者への委託が必要

空き家で民泊を行う場合、多くは「家主不在型」に該当します。

この場合、住宅宿泊管理業者に管理業務の委託が法律で義務付けられています。

無許可で運営した場合は、最大50万円の罰金が科せられることもあります。

管理業者を選ぶ際は、サービス内容や費用体系をしっかり比較することが重要です。

安心して運営するためにも、信頼できる業者と契約し、オーナーは運営戦略に集中できる環境を整えましょう。

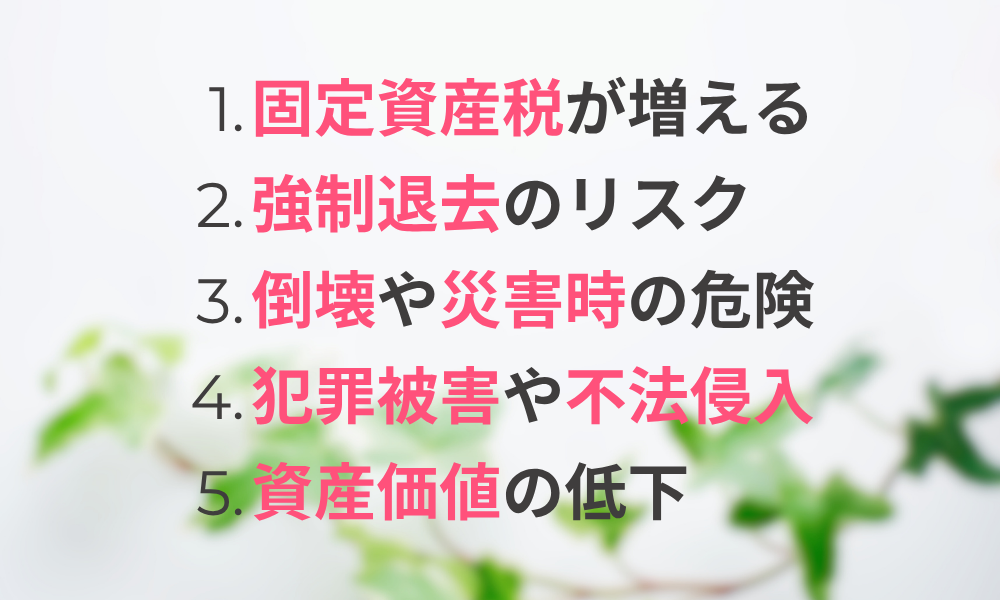

空き家として放置する5つのリスク

空き家を放置した場合、税負担の増加や近隣への悪影響など深刻なリスクが生じます。

最後に、空き家放置が招く代表的な5つの問題点をお伝えします。

①固定資産税が最大6倍に増えるリスク

空き家を適切に管理せず放置していると、「特定空き家」または「管理不全空き家」として自治体から指定される可能性が高まります。

これまで、固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)は、管理状態が良好な空き家にも適用されていました。

しかし2023年12月の法改正により、特定空き家だけでなく管理不全空き家も軽減対象から除外され、最大で6倍まで税額が増えることになりました。

管理不全空き家とは、今のまま放っておくと特定空き家になりかねない、いわば「予備軍」ともいえる状態の物件です。

例えば、窓や壁の一部が壊れていたり、庭に雑草が生い茂っていたりするだけでも、行政の助言や指導、勧告を受けた場合には固定資産税の負担が大きく増えるリスクがあります。

②行政代執行による強制対応のリスク

空き家が「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されても、改善されない場合、自治体は「行政代執行」により強制的に解体・撤去を行うことができます。

この場合、解体費用は所有者の負担となり、大きな経済的損失につながります。

行政代執行は、近隣住民の安全や衛生面に悪影響があると判断されたときに実施されます。

たとえ所有者に事情があっても、空き家が強制的に取り壊され、資産が失われる可能性があるため、早めの対策が重要です。

③倒壊や災害時の危険が高まるリスク

空き家を長期間放置すると、劣化や雨漏り、害虫被害などが進み、建物が危険な状態になります。

台風や地震で倒壊する恐れがあるほか、屋根材の飛散や水漏れによって周囲の住宅や通行人に被害を与える可能性もあります。

特に古い家や住宅密集地では、事故や損害賠償に発展するケースもあります。

さらに、警告を無視して放置を続けた場合、事件や事故の後に所有者が公的に特定され、信用や地域での信頼を失う恐れもあるため注意が必要です。

④犯罪被害や不法侵入のリスク

管理されていない空き家は、不法投棄や無断侵入、放火、空き巣など犯罪の温床になりやすいという点も大きなリスクです。

実際、空き家への不審火や不法滞在者によるトラブルは全国的に発生しており、警察や自治体の注意喚起も出ています。

犯罪を誘発する環境は近隣住民の不安や不信を生み、地域の治安悪化にもつながります。

さらに、犯罪に巻き込まれた場合、被害者の損害賠償請求が所有者に及ぶケースもあり得ます。

管理不足の空き家は、地域全体の安全と資産価値を脅かす存在になると理解しましょう。

⑤資産価値の低下のリスク

空き家を放置すると、建物や土地の資産価値が下がっていく点も重要な問題です。

劣化した空き家は買い手がつきにくく、売却価格も大きく下がります。

さらに、売るための修繕費や維持費も増え、資産としての価値や利回りが低くなります。

「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されると、税金が増えるだけでなく、売却や活用の自由度も下がり、不動産としての価値がほぼ失われることもあります。

ただ持っているだけでは資産にならず、逆に損失や負債につながるリスクがあることを理解しておく必要があります。

関連記事:空き家の活用方法11選!ユニークなアイデアも合わせてご紹介 – MINPAKU CHINTAI

空き家を民泊にするメリット・デメリットまとめ

空き家を民泊として活用することは、遊休資産を収益化し、建物の劣化防止や地域貢献につながる有効な方法です。

ただし、収益の不安定さやトラブル、法規制といったデメリットもあるため、事前の準備とリスク対策が不可欠です。

補助金や支援制度を活用し、管理体制を整えることで、より安全かつ効果的に運営が可能となります。

空き家の新たな活用方法として、民泊の可能性を検討してみましょう!