民泊ビジネスの仕組みと収益化ポイントを徹底解説

民泊ビジネスはインバウンド需要や空き家活用の追い風を受けて注目を集める一方、参入前の理解不足によるリスクも多いサービスです。この記事では、民泊ビジネスの基本から収益モデル、法規制、参入メリット、運営上の課題まで、2025年現在の最新トレンドを踏まえて網羅的に整理します。

この記事で分かること

- 民泊ビジネスの種類と最新の市場動向

- 収益構造と利回りの基本的な考え方

- 失敗リスクを最小化するためのリスク管理・法規制のポイント

結論として、民泊ビジネスは参入障壁こそあるものの、収益性や柔軟な対応力など大きな魅力を持つ事業です。この記事では、計画段階から運営・課題解決まで、全体像を正しく理解し、正しい判断を下せるように基本知識と実践ノウハウをまとめました。

目次

民泊ビジネスとは?仕組みと参入方法

民泊ビジネスとは、自宅や空き家などの住宅物件を有料で旅行者に貸し出す仕組みのことです。

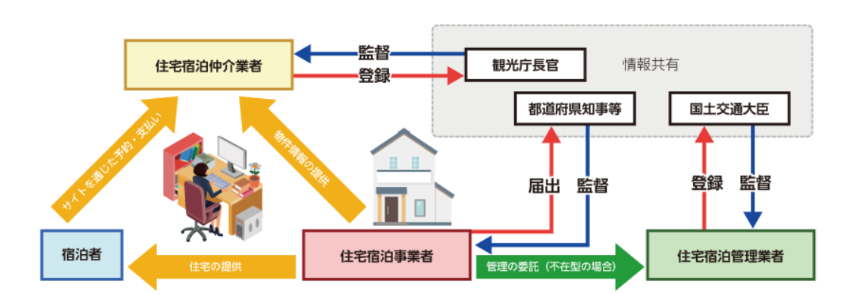

運営には「住宅宿泊事業者(オーナー)」「管理業者」「仲介業者」の3者が関わり、AirbnbやBooking.comなどの予約サイトを通じて宿泊者を受け入れます。

オーナーは物件を宿泊用に整備し、管理・清掃・ゲスト対応などの運営業務を自ら行うか、管理業者に委託します。宿泊者は予約サイトで希望の物件を探し、オンラインで予約・決済を完了させる流れです。

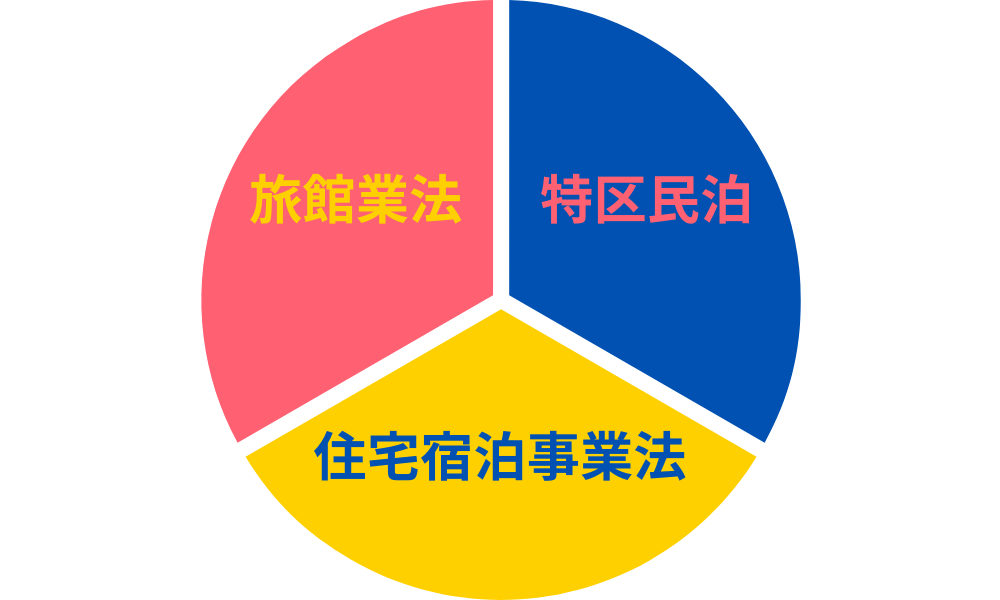

法的には、住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)に基づく「届出型」、旅館業法に基づく「簡易宿所型」、国家戦略特区の「特区民泊」などの制度があり、それぞれ届出・許可要件や営業日数の制限が異なります。参入にあたっては、自身に合ったスキームを選び、制度ごとのルールを必ず確認しましょう。

民泊ビジネスとは、自宅や空き家などの住宅物件を有料で旅行者に貸し出すサービスのことです。運営は「住宅宿泊事業者(オーナー)」「管理業者」「仲介業者」の3者が関わる仕組みで成り立っています。

民泊のおもな種類と3つの事業者の役割

民泊ビジネスには「家主居住型(ホスト同居型)」と「家主不在型(まるごと貸し)」の2つの主な運営形態があります。

家主居住型はオーナーが居住しつつ一部のスペースを貸し出すもので、ホストの関わりが大きい分、家庭的な雰囲気や親しみやすさが魅力ですが、プライバシーや対応に配慮が必要です。

家主不在型は一軒家やマンション一室を丸ごと貸し出す形で、収益性は高いものの、管理やトラブル対応などの負担が大きくなります。

民泊事業には「住宅宿泊事業者(オーナー)」「住宅宿泊管理業者(物件管理の専門業者)」「住宅宿泊仲介業者(予約プラットフォーム)」の3者が関わり、役割を分担することで全体の仕組みが成立しています。

<3事業者のおもな役割>

- 住宅宿泊事業者:物件を実際に所有し、宿泊者に貸し出す主体。個人や法人がこれに該当します。

- 住宅宿泊管理業者:清掃、メンテナンス、ゲスト対応など物件管理を代行する専門業者。

- 住宅宿泊仲介業者:Airbnb、楽天トラベル、Booking.comなど、予約プラットフォームを運営し、オーナーとゲストをマッチングする仲介組織。

民泊ビジネスで重要な3つの法律と特徴

民泊ビジネスは個人や法人が管理する住宅・空き家などを旅行者向けに有償で貸し出すサービス全般を指しますが、日本では「住宅宿泊事業法(新法)」「旅館業法」「特区民泊」など複数の法制・運営形態があります。

ここでは、民泊ビジネスの定義と主要な種類・特徴を整理し、それぞれの違いや参入時の留意点を解説します。

| 項目 | 住宅宿泊事業法(新法) | 旅館業法(簡易宿所) | 特区民泊 |

|---|---|---|---|

| 申請方式 | 届出 | 許可 | 認定 |

| 営業日数制限 | 年間180日以内(※条例で短縮可) | なし | 下限:2泊3日以上(上限なし) |

| 住専地域営業 | 可(※条例で制限あり) | 不可 | 可(認定自治体のみ) |

| 管理委託義務 | 家主不在型・居室6室以上は義務 | 規定なし | 規定なし |

| 主な対象者 | 副業・小規模・個人 | 本格事業者・法人 | 外国人向け・長期滞在・地域連携 |

| 特徴・留意点 | 簡単・初期投資少・近隣対応の工夫必要 | 設備・審査厳格・安定運営重視 | 長期滞在型・地域資源活用型 |

住宅宿泊事業法(新法)で始める民泊のメリット・デメリット

住宅宿泊事業法(新法)は、民泊を「届出制」としており、申請の手間や初期投資が少なく、個人や小規模事業者でも手軽に事業を始められるのが最大の特徴です。届出に必要な要件は都道府県知事ごとに定められ、物件の設備基準も比較的緩和されています。

営業日数は年間180泊以内と制限されているため、年間の収益には上限がある点に注意が必要です。宿泊者名簿の作成・保存や、近隣トラブル防止のための管理業務が義務づけられています。

家主居住型と家主不在型の違いも重要で、自宅の一室を賃貸する場合などは「家主居住型」となり、管理業者への委託が不要で安全基準も比較的緩やかですが、空き家を活用する場合は「家主不在型」となり、住宅宿泊管理業者への委託が必須になる点に留意が必要です。

旅館業法(簡易宿所)で本格的に展開する方法

旅館業法(簡易宿所営業)は、ホテル・旅館と同じ「許可制」で、年間の営業日数制限がなく、本格的なビジネス展開や安定した収益を目指したい場合に適しています。

許可を取得すれば365日稼働が可能となり、用途地域の制限はあるものの、一定の床面積や消防設備、衛生管理など厳格な基準を満たす必要があります。

初期投資や審査のハードルは高いですが、事業としての安定感やブランド価値の構築には有利です。ただし、用途変更や設備改修、消防・非常用照明などの設置が必須となり、申請・改修費用がかかるほか、管理組合や地域の理解も必要です。

特区民泊で最大限に活用する地域別戦略

特区民泊は、国家戦略特区の指定を受けた地域で運用できる特別な制度で、最大の特徴は「営業日数制限がなく、住宅専用地域でも民泊営業ができる」点です。

宿泊は原則2泊3日以上の長期滞在型が中心となり、多言語対応や生活サービス提供が求められるなど、外国人を中心とした観光戦略や地域活性化との親和性が高いのが強みです。

ただし、適用対象となる地域が限られているほか、自治体ごとに追加の規制がある場合も多く、認定申請や現地連携などの手間がかかる点に注意が必要です。

新法・簡易宿所・特区民泊の違いと選び方

3つの制度の違いをまとめると、住宅宿泊事業法(新法)は「手軽さ重視」「期間限定」「近隣リスクへの配慮」、旅館業法(簡易宿所)は「安定的稼働」「設備・審査の厳格さ」「本格的な事業化」、特区民泊は「地域限定」「外国人向け特化」「長期滞在型」という特徴があります。

選び方のポイントは、「どのくらい稼働させたいか」「どんな物件・立地か」「誰をターゲットにするか」で最適な制度を選ぶことです。

- 副業・資産運用なら新法(届出)が適しています。

- 年間通して安定稼働したいなら簡易宿所(許可)がおすすめです。

- 外国人観光客向け・地域活性化なら特区民泊(認定)が選択肢となります。

いずれの制度でも、法規制の最新動向と自治体条例の確認、近隣住民・管理組合との協調、物件の安全性・集客力の見極めが成否を分けます。

民泊ビジネスは、法制度と地域特性、事業目的のマッチングが何よりも重要です。参入前に必ずどの制度・地域が最適かを深くリサーチし、リスクと収益のバランスを判断してください。

今がチャンス!民泊市場の最新動向と参入メリット

結論として、民泊ビジネスの将来性は非常に明るいです。2025年現在、インバウンド需要はコロナ禍以前の水準まで回復し、宿泊施設の不足が顕在化しているためです。 ここでは、最新の公的データに基づき、民泊市場の具体的な成長トレンドと、参入するメリットを解説します。

民泊市場の現状・成長トレンドと2025年の見通し

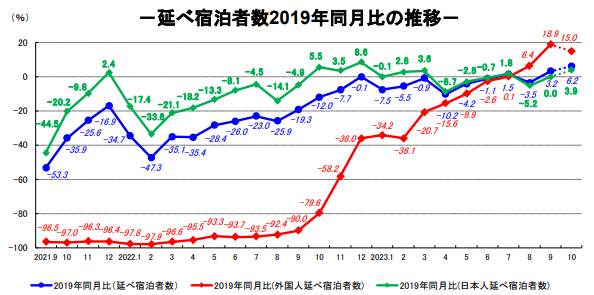

※出典:観光庁

2024年には外国人・日本人ともにコロナ前を上回る宿泊者数に回復し、市場は成長軌道に乗りました。今後もインバウンドのさらなる増加や大阪万博開催などで需要拡大が見込まれます。都市部だけでなく地方でも宿泊ニーズが広がっており、事業規模の拡大が期待されています。

インバウンド・地元客別の需要分析と収益チャンス

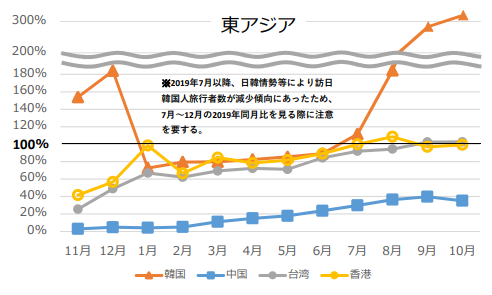

※出典:日本政府観光局

韓国・台湾・香港は回復が早く、特に韓国はコロナ前水準を大きく上回っています。中国は回復が遅れていますが、今後緩和されれば大きな伸びしろがあります。国・地域ごとにターゲット層やニーズが異なるため、多言語対応やワーケーション・長期滞在向けサービスなど柔軟な対応が収益拡大のカギです。

空き家活用・地域活性化の視点から見た民泊ビジネスの可能性

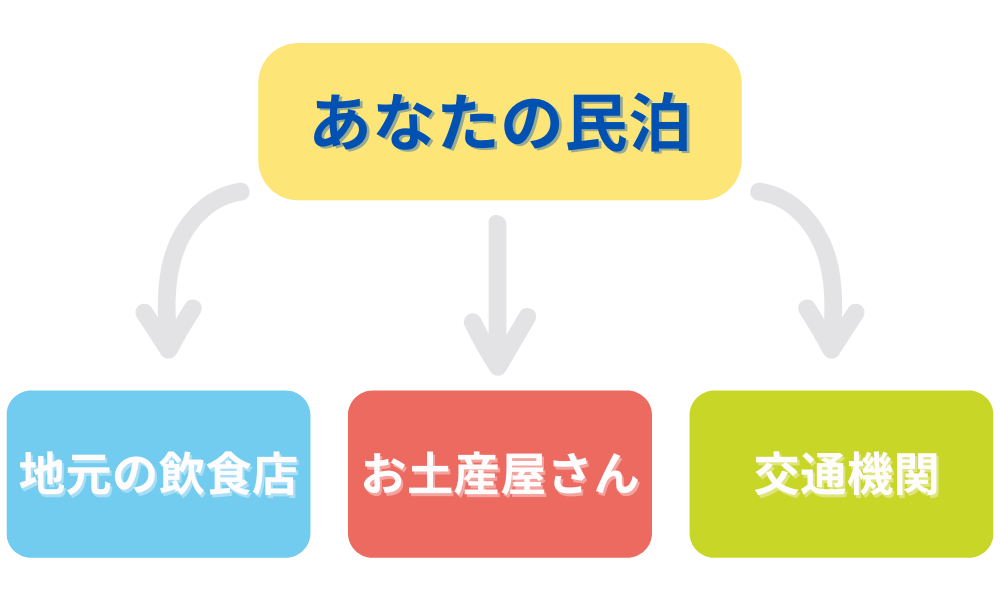

空き家の民泊ビジネスへの転用は、資産の有効活用にとどまらず、地域社会全体の活性化に大きく貢献します。

観光客を受け入れることで地元の飲食店やお土産店の利用が増え、地域経済に幅広い波及効果をもたらすほか、雇用の創出や空き家の老朽化・治安悪化の防止にもつながります。

また、地元ならではの体験や文化を発信できるため、宿泊者の中からリピーターや移住希望者を増やすなど、地域の人材・交流の拡大も期待できます。

民泊は単なる宿泊ビジネスではなく、観光や交流、産業、暮らしの多角化を通じて、持続可能な地域社会づくりの一端を担う存在です。

民泊ビジネスの収益構造と収支シミュレーション

民泊ビジネスの収益性を正しく理解するためには、初期費用やランニングコスト、利回り計算の基本を知ることが重要です。

民泊ビジネスの収益は、主に「宿泊料金×稼働日数」で決まります。地方の観光地で4人用一軒家を運営した場合、1泊あたり平均2万円で、年間120日営業(稼働率約33%)だと売上は約240万円となります。

都市部のワンルームマンションなら、1泊1.2万円、稼働率70%(255日)で年間売上約300万円です。経費を差し引き、30~50%の営業利益が期待できます。

計算方法は、「年間売上=1泊単価×年間稼働日数」で算出します。そこから管理費や清掃費などの運営経費、さらに初期投資の減価償却費を差し引いて、最終的な営業利益を算定します。物件の立地や宿泊単価、インバウンド需要の有無により大きく異なりますが、稼働率を上げる努力やリピーター獲得が鍵となります。

収益性はさまざまな要因で変動しますので、よく見極めて民泊ビジネスを始めることが重要です。

初期費用・諸経費と利益率の出し方

民泊運営には、最初にまとまった初期投資と、毎月かかるランニングコストが発生します。主な項目は下記の通りです。

- 物件取得費(購入または賃貸保証金)

- リフォーム・内装工事費

- 家具・家電・備品購入費

- 届出・許可申請費用

- ホームページ、広告宣伝費

- 清掃費(1組ごと、または月額)

- 管理委託費(外部委託時)

- 光熱費・通信費

- 消耗品費

- 修繕・補修費

- 保険料

利益率は、年間売上から上記のランニングコスト(および減価償却分)を差し引いた「営業利益」をもとに計算します。融資利用の場合は元本返済や金利も考慮しましょう。表面利回りは「年間利益÷初期投資額×100」となり、実質利回りは運営経費や税金を差し引いた後の利益を用います。

初年度は回収期間を長めに見積もり、2年目以降の稼働安定を想定して損益分岐点を決めます。繁忙期と閑散期の差や、設備更新を見越した長期計画が重要となります。

自分で運営vs管理委託でどこまで変わる?収益モデル徹底比較

民泊物件の運営方式として、「オーナー自身が運営する」場合と「専門の管理会社へ委託する」場合で、収益や手間が大きく異なります。両者の特徴は次の通りです。

| カテゴリー | 自分で運営 | 管理委託 |

|---|---|---|

| 運営方式 | 自分で運営 | 管理委託 |

| 収益性 | 高い | 一定~やや低い |

| 手間 | 多い | 少ない |

| リスクコントロール | 柔軟・即応 | 業者依存 |

| 向いている人 | 手間を惜しまず、運営ノウハウを蓄積したい人 | 副業・遠隔地・初心者 |

自分で運営する場合は清掃やゲスト対応で手間がかかりますが、管理費がかからない分だけ利益率は高くなりやすいです。柔軟な価格設定やサービス改善なども行いやすい特徴があります。

一方、管理委託の場合は手間が大幅に省力化され、ホテル並みの運営品質も担保しやすいですが、委託手数料(売上の15~30%程度)が差し引かれるため利益率は下がります。また、トラブル時の対応やクレーム管理も業者任せになります。

事業規模やオーナーの生活スタイル、得たいリターン次第で最適な運営方法は異なります。最初は委託でスタートし、軌道に乗れば自己運営へシフトする事例も多いです。どちらもメリットとデメリットをよく比較して選ぶことが大切です。

収益を最大化するための運営戦略とリスク対策

民泊の収益性向上には、宿泊料金の最適化と稼働率の上昇が不可欠です。料金設定が高すぎると予約が減り、低すぎると採算性が悪化するため、常に需要と供給のバランスを見極める必要があります。特に、ピークシーズンやイベント時は高く、オフシーズンや閑散期は割引価格で対処するなど、柔軟な料金設定が重要です。

近年はダイナミックプライシングツール(例:PriceLabs、Beyondなど)を導入し、競合分析や需要予測を基に料金を自動調整することで、年間を通じて高稼働率を目指せる事例が増えています。連泊割引や早期予約割引、直前割引など多様な価格戦略を組み合わせることで、空室リスクの低減と収益最大化を両立させましょう。

収益を最大化するハイブリッド運営

民泊の運営では観光シーズンや繁忙期と閑散期で需要が大きく異なるため、年間を通して安定した収益を確保するには、用途の使い分けが有効です。

マンスリー賃貸契約を併用することで、閑散期の空室リスクを低減し、年間の稼働率を最大化できます。

例えば、観光シーズンは民泊として高単価で提供し、オフシーズンは賃貸住宅としてマンスリー契約で貸し出す、在宅ワーケーションやデジタルノマド向けのロングステイ専用プランと組み合わせるといった柔軟な運営が可能です。

用途を特化させることで管理負担が軽減できる場合も多く、安定収益とリスク分散の両立を目指せます。

集客戦略、リピーター獲得、差別化の工夫

集客の基本は予約サイトでの魅力的な掲載です。高品質な写真を10枚以上掲載し、自然光や照明を活用するだけでなく、宿泊できる体験や周辺の観光スポット、地元グルメなど「現地で何ができるか」を具体的にイメージさせる説明文を心がけましょう。リスティングページの最適化やSEO対策、SNS活用など複数チャネルでの露出強化も大切です。

リピーターの獲得には、宿泊中の丁寧なサービスや現地情報の提供、特典・割引などインセンティブが有効です。差別化ではマンスリープラン導入や多言語対応、地域資源を活かした体験型コンテンツなど独自性を打ち出すことが、競合との違いとなり、常連客の増加につながります。

空室リスク・近隣トラブル・法規制リスクへの対応策

空室リスクを解消するには、まず料金設定や掲載内容の見直し、集客チャネルの拡大が鉄則です。それでも空室が続く場合は、民泊用途からマンスリーマンションやフレキシブルオフィスなど、運営用途の転換も視野に入れましょう。

近隣トラブルは民泊特有のリスク源です。事前に近隣住民への説明、宿泊者へのルール徹底、緊急連絡先の明示などで未然防止を図ることが重要です。

また、法規制リスクについては住宅宿泊事業法や自治体条例、旅館業法など最新の法改正を常にチェックし、必要に応じて専門家に相談し、賠償責任保険加入や管理会社との連携でリスク体制を強化しましょう。

【まとめ】民泊成功のカギは戦略

民泊ビジネスを成功させるには、制度や収益性だけでなく、法規制や地域ニーズ、リスク管理まで全体像を正確につかむことが不可欠です。事業計画を練る段階でリスク要因や課題を把握し、最新情報と自分自身の目的・リソースに合わせて柔軟に戦略を見直すことが、長期的な成功への近道です。

挑戦の一歩ごとに経験と知識を積み重ね、持続可能な運営を目指しましょう。